⼟地活⽤・賃貸経営コラム

更地の固定資産税はいくら?計算方法と節税対策を徹底解説

目次

- 固定資産税・都市計画税の基礎知識

- 固定資産税の計算式:課税標準×1.4%の仕組み

- 都市計画税の計算式:課税標準×最大0.3%

- 課税標準額の決まり方と評価替えのタイミング

- 更地の固定資産税が高くなる仕組み

- 住宅用地特例とは?土地の税負担を大幅軽減する制度

- いつから変わる?賦課期日1月1日時点の現況で判定される

- どれだけ上がる?固定資産税最大6倍、都市計画税最大3倍の仕組み

- 本当に6倍?負担調整措置により実際の上昇幅は異なるケースも

- 更地の固定資産税をおさえる効果的な対策

- 住宅建設で特例復活:自宅建替え・賃貸住宅の効果

- 土地活用による収益化と節税の両立

- アパート・マンション経営:安定収入と大幅節税

- 戸建賃貸:初期投資を抑えた効率的活用

- 駐車場経営:手軽さと収益性のバランス

- 太陽光発電:環境配慮と収益確保

- 売却による根本的解決:メリット・デメリット

- 解体タイミングの調整:年末年始の戦略的判断

- 更地への大切な準備!建物解体時の注意点とリスク回避

- 年末解体 vs 年始解体:1月1日前後の税負担差

- 建て替え期間中のリスク:更地状態での年越し回避

- 建物滅失登記と市区町村への届出手続き

- 更地がおすすめ!税金最大6倍の特定空家リスクと回避策

- 特定空家等に指定される4つの条件

- 指定後のペナルティ:特例除外+行政代執行のリスク

- 指定回避のための適切な管理と早期対応

- まとめ

「建物を解体すると固定資産税が6倍になる」そのような話を耳にした方もいるでしょう。

建物の建っていない更地は、建物が建っている土地よりも固定資産税の負担が大きくなります。

税負担が6倍になって損をしないためにも、更地にするタイミングをしっかりと考える必要があります。これから解体を検討している方は、事前にどれくらい高くなるかを理解して更地にするタイミングを見極めることが大切です。

この記事では、更地の固定資産税が高くなる理由や効果的な節税方法、解体時の注意点などを分かりやすく解説していきます。

固定資産税・都市計画税の基礎知識

固定資産税とは、おおむねすべての不動産の所有者に毎年課せられる税金です。

また、市街化区域内の不動産については都市計画税も課税されます。

どちらも不動産を所有し続ける限り毎年発生するランニングコストとなるため、金額を把握して計画的に準備しておくことが重要です。

固定資産税、都市計画税ともに税額は「課税標準×税率」で算出されます。

以下では、それぞれの詳しい計算方法や課税標準額についてみていきましょう。

固定資産税の計算式:課税標準×1.4%の仕組み

固定資産税の計算式は以下のとおりです。

固定資産税の税額:課税標準(固定資産税課税標準額)×1.4%

課税標準とは、税金を計算する基準となる価額のことを指し、固定資産税、都市計画税では「固定資産税課税標準額」が課税標準額です。

建物の場合、基本的に固定資産税評価額が課税標準とイコールになります。

一方、土地の場合、後述する住宅用地特例や負担調整率などの調整を行った額が課税標準となるため、土地の固定資産税評価額とは異なるケースが一般的です。

なお、固定資産税の税率は、標準税率が1.4%となります。

多くの自治体で1.4%で課税していますが、1.4%とは異なる税率を設定している自治体もあるため、所在地の自治体の税率を調べるようにしましょう。

都市計画税の計算式:課税標準×最大0.3%

都市計画税の計算式は以下のとおりです。

都市計画税の税額:課税標準(固定資産税課税標準額)×0.3%

都市計画税の税率は0.3%を上限として、各自治体で定めることができます。

0.3%で定める自治体が一般的ですが、0.3%よりも低い自治体もあります。正確な税率は、自治体の公式ウェブサイトや、毎年送付される固定資産税・都市計画税の納税通知書で確認することが可能です。

なお、都市計画税は都市計画区域内の市街化区域にある不動産が対象です。

都市計画区域外や市街化調整区域では課税されません。

ただし、対象外の土地であっても自治体の判断により課税されるケースもあるので注意しましょう。

課税標準額の決まり方と評価替えのタイミング

固定資産税、都市計画税の課税標準額は、固定資産税評価額をもとに算出されます。

固定資産税評価額とは、固定資産評価基準に基づいて各自治体で不動産を個別に評価した額です。

1月1日時点の評価額を算出しており、家屋と土地で分けて評価されます。

ただし、固定資産税評価額は3年に1度見直されるため、所有期間中、評価額が同じというわけではありません。

なお、評価替えの年度は「基準年度」と呼ばれ、直近では2024年度が基準年度です。

そのため、2025年度・2026年度は2024年度の評価額をもとに固定資産税、都市計画税が算出されるのが原則となります。

固定資産税評価額は、毎年送付される固定資産税納税通知書や自治体の固定資産台帳などで確認できるので、チェックしてみるとよいでしょう。

更地の固定資産税が高くなる仕組み

「建物を解体すると固定資産税が6倍になる」という話はよく耳にしますが、これは土地に対する住宅用地特例という税制上の優遇措置が関係しています。

しかし、厳密には更地にすれば必ず6倍になるわけではありません。土地の評価額や面積、適用される軽減率などの条件によって異なります。

ここでは、更地の固定資産税が高くなる仕組みについてみていきましょう。

住宅用地特例とは?土地の税負担を大幅軽減する制度

住宅用地特例とは、居住用建物のある土地の固定資産税評価額を軽減する措置のことです。

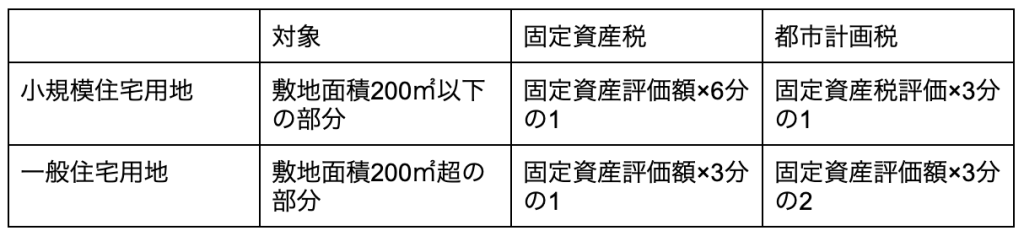

具体的な軽減率は以下のようになります。

たとえば、敷地面積100㎡の土地で評価額が3,000万円であれば、この特例の適用により固定資産税なら評価額が500万円に下がります。

つまり、固定資産税のもととなる評価額が下がるため、かかる税金も下がるのです。

ただし、住宅用地特例は土地の上に居住用の建物があることが適用の前提条件となります。

もともと更地や家屋を解体して更地にしてしまうと特例が適用されなくなるため、固定資産税、都市計画税が軽減適用前の本来の額に戻ってしまうのです。

なお、特例適用時に比べ税負担は大きくなりますが、あくまで本来の税額に戻るだけです。

本来の税額よりも高くなるわけではない点は覚えておきましょう。

いつから変わる?賦課期日1月1日時点の現況で判定される

固定資産税、都市計画税ともに、毎年1月1日時点の不動産の現況に応じて課税されます。

つまり、1月1日時点で更地であれば住宅用地特例は適用されません。

たとえ、1月中に居住用の家屋が完成した場合でも、1月1日時点で更地であればその年は特例の対象外となります。

一方、2月に更地になった場合、1月1日時点では家屋が存在するため特例の対象です。

なお、納税義務者も1月1日時点の所有者となります。

年の途中で売買や相続などによって所有者が変わったとしても、1月1日時点の所有者が納税義務者です。

この場合、売買であればその年の所有期間に応じて買主と売主が按分する、相続であれば相続人が納税義務を引き継いで納税になるでしょう。

どれだけ上がる?固定資産税最大6倍、都市計画税最大3倍の仕組み

住宅用地の特例が適用されるケースと適用外となった場合でどれくらい税額が違ってくるでしょうか。

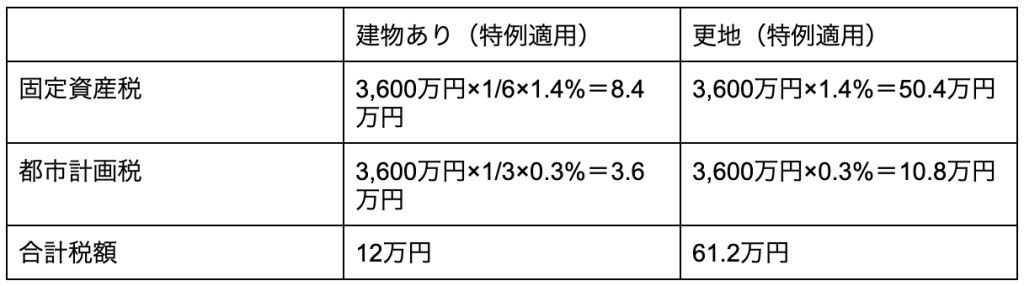

ここでは、以下の条件で具体的な税額をシミュレーションしてみます。

- 土地の評価額:3,600万円

- 土地の面積:200㎡

- 税率:固定資産税1.4%、都市計画税0.3%

軽減される場合とされない場合の土地にかかる税額は以下のとおりです。

特例適用により評価額が下がる分、税負担も大きく軽減できていることが分かります。

ただし、実際の課税は上記のようにシンプルではないケースも多いです。

そのため、6倍や3倍にならない可能性もあります。

本当に6倍?負担調整措置により実際の上昇幅は異なるケースも

固定資産税が6倍にならない理由には、土地の面積や負担調整措置などが関わってきます。

住宅用地の特例は、敷地面積200㎡以下と200㎡超の部分では軽減率が異なります。

たとえば、敷地面積が300㎡の場合、200㎡をこえる100㎡はもともとの軽減率が固定資産税で3分の1となるため、特例の対象外となってもその部分は3倍までにしかなりません。

仮に、200㎡以下であっても税額が決まる段階では「負担調整措置」が加わるため、6倍以下に収まるケースが多いです。

負担調整措置とは、評価替えなどによる急激な評価額の上昇をおさえるための措置です。

前年度の課税標準額に対する本年度の評価額である「負担水準」に応じて、負担水準が高ければ課税標準額の引き下げ、低ければ緩やかな引き上げがおこなわれます。

更地の場合、「商業地等の宅地(非住宅用地)」として負担水準が70%をこえると「本年度の評価額×70%」に軽減されるため、実際の土地の固定資産税は6倍にまで上がる可能性は低くなります。

また、固定資産税、都市計画税は土地と建物それぞれにかかる税金という点にも注意が必要です。

住宅用地の特例が適用されずに土地の固定資産税が高くなっても、更地になれば建物の固定資産税はなくなります。

建物の税額によっても異なりますが、更地にすれば建物の税金が減少するため、トータルの税負担は6倍以下に収まる可能性が高くなります。

このように、更地にした場合の税負担がどれくらいになるかはケースによって異なります。

解体を検討する場合は、自分の土地での税負担を事前にシミュレーションするとよいでしょう。

更地の固定資産税をおさえる効果的な対策

実際に6倍になるかはケースによるとはいえ、更地にすればある程度土地の税負担が大きくなることは予測できます。

さらに、更地で活用しない期間が長くなるほど、税負担も大きくなってきます。

更地の固定資産税の負担は、活用や売却、解体タイミングの見極めなどによっても軽減することが可能です。

ここでは、更地の固定資産税をおさえる効果的な対策をいくつか紹介していきます。

住宅建設で特例復活:自宅建替え・賃貸住宅の効果

一度更地にしても居住用の建物を建設すれば特例を再度適用できるため、税額の上昇を避けられます。

仮に、2月に更地になった場合でもその年中に建物を建設すれば、翌年の1月1日は建物があるので更地として課税されることはありません。

居住用の建物は自宅だけでなく、マンションやアパート、賃貸戸建などの賃貸住宅も対象です。

そのため、自宅の建て替えなど自分で住んで活用しない場合でも、賃貸として活用することで土地の固定資産税の上昇をおさえられます。

また、賃貸物件の建っている土地は「貸家建付地」となり、土地の評価額が自用地(所有者が自由に使える土地)よりも下がるという特徴があります。

これにより節税効果も大きくなるので、自分で住まない場合は賃貸建築を検討するのもよいでしょう。

土地活用による収益化と節税の両立

土地活用により収益を上げることができれば、固定資産税分を賄うことができ、税負担の軽減が可能です。

また、土地活用の方法によっては住宅用地特例も適用できるため、収益化と節税の両方も見込めるでしょう。

代表的な土地活用方法としては、以下が挙げられます。

- アパート・マンション経営

- 戸建賃貸

- 駐車場経営

- 太陽光発電

ここでは、それぞれの土地活用の概要とメリット・デメリット、注意点などについて解説していきます。

アパート・マンション経営:安定収入と大幅節税

前述のとおり、アパート・マンションであれば住宅用地特例と貸家建付地の評価額により大幅な土地の固定資産税軽減が見込めます。

また、毎月家賃収入を得られるため、長期的な安定収入にもつながります。

なお、個人で賃貸経営する場合、収入(利益)は給与所得などと合算して所得税・住民税の対象となります。この点においても、賃貸経営では減価償却費の形状による所得の圧縮、節税効果が期待できるというメリットもあります。

減価償却費とは、物件の購入額を一定の期間で按分して計上する会計上の処理です。

実際には使っていない経費を複数年計上できるので、実際は黒字でも帳簿上は赤字にすることができます。

この赤字は給与所得と相殺できるので、給与所得にかかる所得税・住民税につながるのです。

このように賃貸経営は収益化と節税の両方を実現できることが大きなメリットです。

ただし、初期投資が大きくなりやすいので、土地のニーズを調査し長期的な収支シミュレーションをしっかり立てたうえで検討するようにしましょう。

戸建賃貸:初期投資を抑えた効率的活用

戸建賃貸とは、一戸建てを建設して賃貸として提供する土地活用です。

住宅用地特例の対象となるため、マンション・アパート経営同様に収益性と節税の両方が期待できます。

戸建賃貸はファミリー層がメインターゲットとなるため、一度入居すれば長期的に住み続けてくれる可能性が高く安定した家賃収入が見込めます。

また、アパートやマンションに比べ初期費用をおさえやすい点も大きなメリットでしょう。

土地が小さい、変形しているといったマンションやアパートが難しい土地でも、間取りの工夫などで活用できることも魅力です。

しかし、戸数が少なくなる分、収益性はマンション・アパートよりも下がります。

固定資産税や相場などを考慮し、家賃設定することが大切です。

駐車場経営:手軽さと収益性のバランス

駐車場経営は、必要な設備が少なく比較的初期費用をおさえて土地活用ができます。

また、土地面積が少なくても駐車台数を少なくする、バイク専用にするなど活用しやすい点も魅力です。

商業施設や観光地の近くなど立地が良ければ収益性も高くなるので、初期費用と収益のバランスのよい活用が期待できます。

ただし、居住用の建物を建てないため、住宅用地の特例は適用されず固定資産税は高くなります。

収益性を高めて固定資産税の負担を相殺できるような経営を目指しましょう。

太陽光発電:環境配慮と収益確保

広い土地があるなら太陽光発電パネルを設置し、売電収入を目指す方法も検討できます。

郊外などの賃貸や駐車場のニーズのない土地でも太陽光発電なら活用が目指しやすく、比較的初期費用もおさえることが可能です。

しかし、陽当たりに収益が左右されるので、周囲に陽当たりを遮る高い建物がないか、地域の年間の日照時間なども調べたうえで検討するようにしましょう。

また、太陽光発電も駐車場同様に住宅用地の特例は適用されないので、収益での税負担の相殺を目指すことになります。

売却による根本的解決:メリット・デメリット

活用しない土地でも固定資産税がかかり、さらに、維持管理のための手間や費用、時間が必要です。

土地活用の資金が難しい、活用予定がないなら、売却によりこれらの負担から完全に解放されます。

売却により土地を現金化できるため、まとまった資金を得られる、相続なら公平に分割できるといった点もメリットです。

一方、売却することで、土地という資産を失うデメリットがあります。

いまは活用しないけど将来使うかもしれない、子どもや孫に相続させたいといったケースでは売却は慎重に判断するようにしましょう。

また、売却するためには買い手を探す必要があるため、立地によっては買い手がなかなかつかないおそれもあります。

仮に、スムーズに売却できても、売却で利益が出れば利益に対して譲渡所得税が課税される点には注意が必要です。

買い手が付きやすい土地であるか、売却コストがどれくらいかかるかなど、しっかりとシミュレーションしたうえで検討するとよいでしょう。

解体タイミングの調整:年末年始の戦略的判断

固定資産税の課税時期を考慮して解体タイミングを判断することでも節税が可能です。

前述のとおり、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となるため、1月1日時点で建物が残るようにすれば、その年の固定資産税は住宅用地特例が適用されます。

そのため、年末年始で解体を検討している場合は、年明け以降にすると税負担をおさえられます。もし年内に解体してしまうと、翌年の1月1日は更地とみなされ、特例が適用されずに税額が跳ね上がってしまいます。

さらに、年明けに解体し、その年中に建物を建設する、または売却するといった方法で税負担をよりおさえることも可能です。

具体的な年末年始の税負担については、後述するので参考にしてください。

更地への大切な準備!建物解体時の注意点とリスク回避

建物解体時には、固定資産税の観点から注意すべき点と、予期せぬトラブルにつながるリスクがいくつかあります。思わぬ税負担や追加の費用を避けるためにも、事前にそれらを把握しておくことが大切です。

ここでは、解体時の注意点やリスクを回避するための具体的なポイントをみていきます。

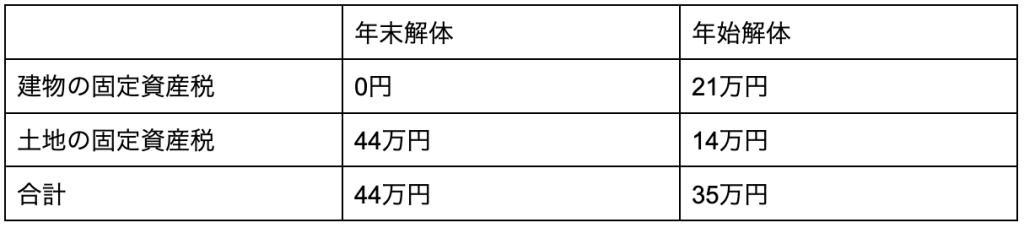

年末解体 vs 年始解体:1月1日前後の税負担差

1月1日の建物の状態によってその年の固定資産税の負担は大きく変わります。

以下の条件で年末解体と年始解体の固定資産税をシミュレーションしてみましょう。

- 土地面積:300㎡

- 土地の評価額:4,500万円

- 建物の評価額:1,500万円

建物の固定資産税は、1,500万円×1.4%=21万円です。

さらに、建物がある場合の土地の固定資産税は以下のとおりです。

土地の課税標準額(200㎡以下の部分):3,000万円×1/6=500万円

土地の課税標準額(200㎡超の部分):1,500万円×1/3=500万円

土地の課税標準額:500万円+500万円=1,000万円

土地の固定資産税額:1,000万円×1.4%=14万円

土地の固定資産税は建物がない場合、仮に、70%の負担調整措置が加わったとすれば4,500万円×70%×1.4%=44万円となります。

よって、年末解体と年始解体の税負担は以下のとおりです。

上記のケースでは、年始に解体した方がトータルの税負担が軽減できていることが分かります。

年末解体は建物の固定資産税がかからなくなりますが、土地の固定資産税が大きくなります。

一方、年始解体は建物の固定資産税がかかってきますが、土地は大幅に節税できます。

土地と建物の状況によっても異なりますが、一般的には年始に解体した方が税負担をおさえやすくなります。

建て替え期間中のリスク:更地状態での年越し回避

建て替えで解体する場合、解体から新築完成までの期間で1月1日をまたぐと更地としての固定資産税が課せられるリスクがあります。

反対に、1月1日時点で解体されていない、または解体後に新しい建物が完成している状態であれば、住宅用地の特例が適用されます。

更地として課税されると固定資産税の負担が大きくなるおそれがあるので、年末年始に建て替えをする場合は、1月1日時点で建物が残る、または完成しているように工程を計画することが大切です。これにより、税負担を避けることが可能になります。

建物滅失登記と市区町村への届出手続き

建物滅失登記とは、解体や焼失などで建物がなくなったときにおこなう、建物を登記簿上から取り除くための登記です。

建物を解体した場合、解体後1か月以内の建物滅失登記の手続きが必要となり、怠ると10万円以下の過料が科せられるおそれがあります。

建物解体後はすみやかに手続きするようにしましょう。

建物滅失登記は必要書類を揃えれば自分でも手続きできますが、土地家屋調査士に依頼することが一般的です。

なお、建物滅失登記をおこなえば、自動的に自治体にも建物がなくなったことが伝わるため、改めて自治体に手続きする必要はありません。

しかし、建物が未登記だった、解体後の登記手続きが年をまたぐといったケースでは、別途自治体に「家屋滅失届」の手続きが必要です。

未登記の建物でも固定資産税は課税されており、建物滅失登記もおこなわれないので自治体は建物がなくなったことを把握できません。

また、解体と登記手続きで年をまたぐと建物の固定資産税が課税されるおそれがあるので注意しましょう。

更地がおすすめ!税金最大6倍の特定空家リスクと回避策

建物があれば、特例の適用により土地の固定資産税をおさえることが可能です。

しかし、相続した空き家など建物を放置していると、特定空家等に指定され特例が適用されなくなるリスクがあります。

特定空家等に指定される4つの条件

特定空家とは、空き家特措法に基づき自治体が指定する空き家です。

具体的には、以下のような空き家が指定されるリスクがあります。

- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある

- 著しく衛生上有害となるおそれがある

- 適切な管理がおこなわれないことにより著しく景観を損なっている

- 周辺の生活環境の保全を図るために放置が不適切である

たとえば、老朽化が進み、いまにも倒壊しそうな空き家やゴミが放置され、異臭や害獣が発生している、不審者の侵入により治安が悪くなっているといった空き家です。

このような空き家を放置していると、倒壊に周囲が巻き込まれる、生活環境や治安が悪いなどの周辺住民にも悪影響を及ぼします。

そこで、自治体では上記のような空き家を特定空家等に指定することで、所有者に対して状況の改善を求められるようになるのです。

指定後のペナルティ:特例除外+行政代執行のリスク

特定空家等に指定されると、助言や指導というように段階を踏んで自治体から改善を求められます。

この際、助言や指導に対応せずに勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対象から外れてしまうのです。

対象外となれば建物があっても固定資産税の軽減が受けられなくなるので注意しましょう。

さらに、状況を放置していると最終的には行政代執行が行われます。

行政代執行とは建物の解体などの是正措置を自治体が所有者に代わっておこなうことです。

解体などは自治体が主導で行いますが、費用は所有者に請求されます。

なお、一度固定資産税の特例の対象外となっても、自治体の求めに応じて改善することで対象に戻ることは可能です。

特定空家等指定後は、段階的に自治体の求めも厳しくなるので、早い段階で対応する必要があります。

指定回避のための適切な管理と早期対応

特定空家等に指定されないためには、空き家を適切に管理することが大切です。

清掃や換気、通水、見回りなどを定期的に行い、必要な修繕や対策をおこなっていきましょう。

空き家が遠方にあり定期的な管理が難しい場合は、管理業者などに委託するのも1つの手です。

また、空き家管理の手間や費用をかけたくないなら、早い段階で売却して手放すことを検討するのもよいでしょう。

立地によっては土地活用により税負担を抑えながら収益化を目指すこともできます。

空き家は特定空家等に指定されるだけでなく、活用せずに所有してもコストがかかります。

活用や売却に悩む場合は、専門家に相談しながら適切な対処方法を探すことをおすすめします。

まとめ

ここまで、更地の固定資産税が高い理由や税負担をおさえる方法、解体時の注意点などをお伝えしました。

建物を解体すると、住宅用地の特例が適用されないことで土地の固定資産税が大幅に上がるおそれがあります。

1月1日時点の状況で土地が判断されるので、解体時期や建設時期は慎重に計画することで税負担をおさえられます。

仮に、建物があっても放置し、特定空家に指定されるとリスクが大きくなるので、早めに解体や土地活用などを視野に入れて行動することが大切です。

ただし、土地活用はさまざまな種類があり、立地によって適切な方法は異なります。

土地のニーズなどを踏まえて適切な方法を選べるように、専門家に相談しながら検討することをおすすめします。

RANKING

RANKING